Il recente vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) ha tracciato nuove prospettive non solo per i paesi dell’Asia Сentrale, ma per tutto il mondo. Alcuni considerano questo vertice addirittura una dichiarazione di cambiamento dell’ordine mondiale esistente. Queste supposizioni non sono casuali: durante il vertice, il presidente della Cina, Xi Jinping, ha presentato la cosiddetta Iniziativa per la governance globale, sostenuta, tra gli altri, dal presidente Putin.

Gli esperti hanno interpretato questa iniziativa come un cambiamento della visione cinese della politica mondiale. Secondo il direttore del Centro per gli studi europei e internazionali complessi presso la Scuola Superiore di Economia, Vasily Kashin, lo scopo della nuova iniziativa cinese è la graduale trasformazione delle istituzioni globali e delle regole di condotta sulla scena internazionale, cioè la formazione di un nuovo ordine internazionale che rifletta, né più né meno, i concetti e gli interessi cinesi.

Secondo gli osservatori, la SCO sta passando dalle dichiarazioni all’istituzionalizzazione e alla creazione di organismi permanenti. Tra questi ci sarà, in particolare, il Centro Universale per la Lotta contro le Sfide e le Minacce alla Sicurezza, che avrà sede a Tashkent, e il Centro Antinarcotici della SCO a Dushanbe.

Le nuove idee di Xi Jinping sono state accolte con diffidenza in Occidente. Alcuni hanno addirittura visto in esse un tentativo di sostituire l’ONU con l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Tali sospetti sono certo immediatamente smentiti sia dai cinesi sia dai loro alleati strategici, come la Russia. Tuttavia, considerando le circostanze recenti, in particolare la disponibilità dell’India a collaborare con la Cina, l’idea di un mondo cinocentrico che agisca in opposizione all’Occidente non appare così fantascientifica.

Come potrebbe esistere un tale mondo si può intuire già ora, basandosi sul modello sviluppatosi negli ultimi anni nei rapporti tra la Cina e l’Asia Сentrale. Questo esempio mostra chiaramente le pratiche economiche, politiche e umanitarie della Cina — almeno da un punto di vista non cinese.

Colonialismo in salsa comunista

Negli anni Novanta del secolo scorso, il principale partner economico e politico per l’Asia Сentrale era senza dubbio la Russia. Per via di un’abitudine che risaliva ancora all’era sovietica, essa era percepita come la metropoli, mentre le repubbliche della regione come una sorta di province. Nonostante l’indipendenza giuridica e reale, nella politica, nell’economia e persino nella vita quotidiana, queste repubbliche guardavano continuamente a Mosca.

Si arrivava al ridicolo. Ad esempio, negli anni Novanta in Kazakistan i computer assemblati in Cina venivano venduti in negozi a prezzi esorbitanti. Il motivo era che quei computer venivano acquistati da venditori russi in Cina, poi trasportati a Mosca, dove imprenditori kazaki li compravano per poi importarli in Kazakistan. E tutto ciò invece di importarli direttamente dalla Cina in Kazakistan.

L’eredità sovietica era così significativa che alla fine degli anni Novanta divenne chiaro che i giovani intellettuali kazaki non conoscevano la propria lingua madre, poiché avevano sempre parlato e letto solo in russo. In quegli anni capitava che nelle alte dirigenze delle grandi aziende kazake non ci fosse nemmeno una persona che parlasse kazako. Tra i giovani intellettuali e gli specialisti iniziò allora un movimento per lo studio del kazako. In questo percorso si verificarono anche episodi inaspettati: ad esempio, la gente proveniente dalle province e dai villaggi derideva la lingua letteraria dei giovani, dicendo che non era il «vero kazako».

Gli anni passarono, la Russia continuò a realizzare i propri piani politici ed economici nella regione. La Cina arricchiva e rafforzava progressivamente la propria influenza sull’Asia Сentrale. Inizialmente la politica della RPC nella regione si basava su obiettivi abbastanza semplici. Così li definivano nel 2004 esperti cinesi, tra cui il vicedirettore dell’Istituto di ricerca sull’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, Li Lifan, e il ricercatore dell’Istituto per l’Asia Centrale dell’Università di Lanzhou, Ding Xiu: «Dopo una lunga ricerca e preparazione approfondita, la strategia di Pechino per l’Asia Сentrale è stata definita. Essa mira a perseguire i propri interessi strategici, che si concentrano principalmente nell’ambito dello sfruttamento delle risorse dell’Asia centrale, facendo affidamento sulla SCO».

Gli obiettivi, come si direbbe oggi, erano decisamente neocolonialisti. Anzi, in generale, la Cina nel XX secolo, nonostante la retorica comunista, ha certamente intrapreso sentieri coloniali. Difficile biasimarla: i cinesi dovevano uscire dall’abisso in cui si trovava il paese dopo le catastrofi del XX secolo — il crollo dell’impero, la guerra civile e l’occupazione giapponese. Il grande balzo, la Rivoluzione culturale e altre campagne ideologiche di Mao Zedong non promisero stabilità alla Cina. Le riforme di Deng Xiaoping migliorarono la situazione solo in parte, ma alla RPC era ancora molto lontano non solo il livello dei paesi occidentali sviluppati, ma anche quello della cosiddetta società medio-borghese — obiettivo fissato da Deng Xiaoping per l’economia.

Il modo più semplice e rapido per arricchirsi allora sembrava proprio lo sfruttamento delle risorse altrui. Da qui la politica cinese verso l’Asia centrale negli anni 2000-2010.

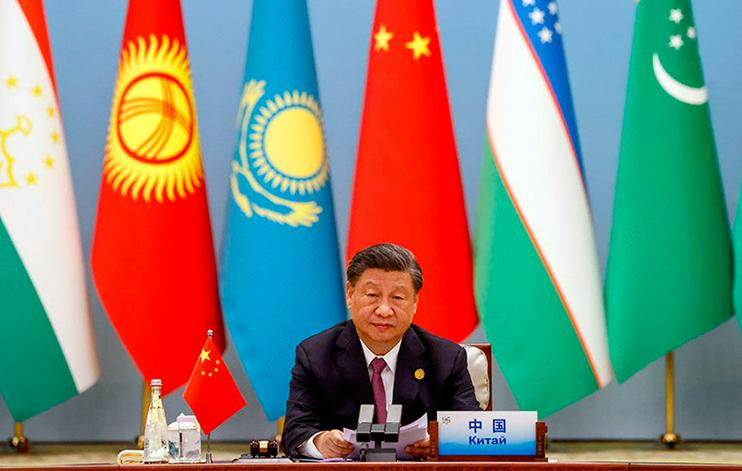

Xi Jinping al vertice «Cina — Asia Centrale». Foto dell'ufficio stampa del presidente del Kazakistan

Xi Jinping al vertice «Cina — Asia Centrale». Foto dell'ufficio stampa del presidente del Kazakistan

In quel periodo, i paesi della regione non solo commerciavano attivamente risorse naturali e monopoli naturali, ma prendevano anche in prestito dalla Repubblica Popolare Cinese (RPC). Questo dava loro un vantaggio immediato, ma a lungo termine minacciava seri problemi, fino alla perdita della sovranità. Almeno così sostenevano alcuni politologi e rappresentanti dei movimenti socio-politici nazionali.

Qualcuno è sempre superiore

Nonostante i chiari vantaggi della cooperazione con la Cina, nei paesi dell’Asia centrale, in particolare in Kazakhstan e Kirghizistan, cominciò a diffondersi la kitaifobia. Ci furono diverse ragioni, da motivi storici come la guerra con i Dzungari, sostenuti inizialmente dai cinesi, a motivi politici legati al fatto che la Cina discriminava alcune minoranze etniche sul proprio territorio, tra le quali vi erano sia kazaki che kirghisi.

Tuttavia, probabilmente la ragione più evidente della kitaifobia fu la politica della RPC nei territori in cui le sue imprese operavano. Creando le proprie aziende in Asia centrale, i cinesi in genere portavano anche lavoratori cinesi, privando gli abitanti locali degli ambiti posti di lavoro. Se i locali lavoravano nelle imprese cinesi, erano considerati come cittadini di seconda categoria — almeno questo era il modo in cui essi percepivano il trattamento da parte dei loro capi cinesi. Per loro, la situazione si presentava così: uno straniero culturalmente estraneo occupa il loro posto e si arricchisce delle loro risorse naturali.

Il malcontento dei normali cittadini kazaki si manifestò nelle proteste anti-cinesi tra il 2016 e il 2020. L’onda più potente si sollevò nell’autunno del 2019, iniziando nella città di Zhanaozen. Gli abitanti locali protestarono contro la costruzione di imprese congiunte con la Cina e invocarono il governo a prendere in prestito non dalla Cina, ma dall’Occidente. Le manifestazioni contro l’espansione cinese si svolsero allora nella capitale e in diverse grandi città.

A peggiorare le cose contribuiva l’atteggiamento sprezzante e altezzoso dei cinesi nei confronti degli abitanti locali, cosa che questi, naturalmente, non volevano tollerare. Certo, anche l’atteggiamento della nazione russa titolare nei confronti delle minoranze etniche nei tempi dell’URSS lasciava a desiderare, tuttavia in quegli anni veniva ufficialmente perseguita una politica di uguaglianza di tutti i popoli nell’ambito della nazione sovietica unificata. Circolavano barzellette abbastanza offensive su georgiani, armeni, ciukci e altri, ma almeno la gente capiva che dovevano vivere tutti nello stesso paese. In questo contesto, erano comuni buone relazioni lavorative e persino amicizie tra rappresentanti di diversi popoli. C’era certamente anche la xenofobia, ma maggiormente di natura «orizzontale»: non ci piacciono perché abbiamo paura o semplicemente perché sono estranei e non è del tutto chiaro cosa aspettarsi da loro. Tuttavia, essa veniva in parte mitigata da una lingua comune e da un background culturale condiviso, basato sull’ideologia sovietica. In ogni caso, la xenofobia non poteva espandersi troppo, perché l’occhio vigile del PCUS stava a guardare.

Con i cinesi le cose sono sempre andate diversamente. Nei primi anni 2000 arrivarono nelle repubbliche dell’Asia centrale come padroni e guardavano gli abitanti locali dall’alto in basso. Tuttavia, ciò non era permesso solo ai semplici lavoratori o uomini d’affari cinesi. Nel 2016 l’allora ambasciatore della RPC in Kazakhstan, Zhang Hanhui, infuriato per l’irrigidimento delle regole per il visto per i cittadini cinesi, sbottò dichiarando: »È molto rude, è un’umiliazione! Loro (i kazaki) hanno idea di chi hanno a che fare?».

Va notato che questo modo di vedere i rappresentanti di altri popoli e nazioni da parte dei cinesi ha determinate radici storiche.

La prima e principale è l’abituale gerarchia per i cinesi, che permea tutta la loro cultura. Tradizionalmente qui non c’erano legami di parità, nei rapporti una parte o una persona doveva necessariamente essere superiore. Questo valeva anche per i rapporti familiari: per esempio, nella lingua cinese la parola «fratello» quasi non viene usata da sola; il fratello è sempre o maggiore o minore, vale lo stesso per le sorelle. Anche i nonni in Cina non sono tutti uguali: gli antenati da parte paterna sono considerati più importanti e significativi di quelli materni.

Questo fenomeno si è formato in millenni. In origine era probabilmente legato al culto degli antenati, quando il sacrificio veniva offerto dall’uomo più anziano della famiglia. Successivamente l’ordine fu consolidato dalla filosofia confuciana, che formulò il concetto di «xiao» — rispetto e obbedienza filiale del giovane verso l’anziano. Questo sistema comprende normalmente i rapporti familiari, la sottomissione del sottoposto al superiore e la fedeltà del suddito al sovrano, che secondo la stessa definizione cinese è «fumu», cioè padre e madre di tutto il popolo cinese.

Han e musulmani

Secondo i cinesi, arrivando con i loro progetti e denaro in Asia centrale, si trovavano in posizione di capo, mentre coloro che lavoravano per loro, innanzitutto gli abitanti locali, erano in posizione di subordinati. I subordinati naturalmente dovevano obbedire ai capi e guardarli dall’alto in basso.

Vale la pena notare che una caratteristica distintiva del concetto cinese di «xiao» è il fatto che, in cambio dell’obbedienza e del rispetto, la parte superiore garantisce protezione e tutela alla parte inferiore. Tuttavia, questa regola evidentemente non si estendeva completamente agli abitanti dell’Asia Centrale, a causa della specificità delle concezioni cinesi del mondo.

Secondo le credenze degli antichi cinesi, la terra ha la forma di un quadrato, sopra cui si trova un cielo tondo. L’area coperta dal cielo si chiama «Tianxia» (Sotto il cielo). Al centro di essa vivono i cinesi saggi, altamente culturali e civilizzati. Ai suoi margini, leggermente coperti o addirittura scoperti dal cielo, vivono barbari di vari gradi di selvatichezza.

Anche se questa concezione è naturalmente arcaica, le idee dei cinesi sulla propria patria come centro dell’universo persistono ancora oggi. I popoli barbari non sempre meritano un trattamento civilizzato, e il fatto se concedere loro protezione o tutela viene deciso dallo stesso cinese. Dopotutto, hanno già ricevuto soldi per le loro risorse e servizi, quindi cosa pretendono ancora?

A complicare la situazione c’è il fatto che i popoli dell’Asia Centrale praticano storicamente l’Islam. La relazione dei cinesi con l’Islam è stata da sempre alquanto ambigua. Da un lato, in Cina vivono da tempo minoranze islamiche, solitamente indicate con il termine «hui». Dall’altro, il cittadino cinese medio guarda i musulmani con sospetto a causa del loro rifiuto di consumare carne di maiale (la carne principale in Cina), di bere vino e per il diniego verso la rappresentazione pittorica di immagini umane e animali, vietata dal Corano. Inoltre, già nel Medioevo, i musulmani avevano grande successo nelle attività commerciali e finanziarie, suscitando gelosia nei cinesi e portando a numerosi malintesi reciproci.

Eppure trovare le origini dell’ostilità reciproca tra il popolo han – l’etnia titolare cinese – e i musulmani hui non è così difficile. Secondo la tradizione, l’imperatore Tongzhi (1861-1875) affermava che gli han disprezzavano gli hui solo perché erano hui. Questo feriva e offendeva i musulmani. Per difendere la propria importanza sociale, provocavano gli han a conflitti e persino a risse. Nel frattempo, la dinastia manciù al potere fomentava ulteriormente le tensioni tra han e hui, affinché indeboliti dagli scontri reciproci non rivolgessero la loro rabbia contro il potere imperiale.

Probabilmente, ai nostri giorni, l’atteggiamento sospettoso verso gli hui è stato trasferito, consciamente o meno, anche verso i popoli dell’Asia centrale. In ogni caso, l’atteggiamento altezzoso e sprezzante spesso caratterizza i rapporti tra cinesi e abitanti locali.

Tuttavia, l’Asia centrale non è unica in questo senso. In modo simile, cioè trattandoli come barbari, i cinesi si comportano con quasi tutti gli stranieri. È evidente che tale posizione non deriva dagli intellettuali o dall’élite cinese, che comprendono che ogni popolo e paese ha la propria cultura e unicità, quindi non c’è motivo di trattarli con disprezzo. Tuttavia, la maggior parte della popolazione cinese comune gradisce le dimostrazioni di superiorità cinese sugli stranieri “selvaggi”.

Va notato che tali dimostrazioni possono anche essere sincere: i cittadini cinesi credono che la vera cultura e la vera civiltà siano solo le loro. Se entrate in rapporti abbastanza stretti con un cinese, sicuramente vi dirà che dovete studiare il wénhuà — la cultura. Naturalmente, non la vostra cultura “barbara” straniera, ma quella vera, cioè cinese.

Fidarsi della soft power?

Tra le fobie che preoccupano i cittadini degli stati confinanti con la Cina ci sono la paura della lenta acquisizione dell’economia e il timore di perdere territori. Non si può dire che non ci siano motivi per questo.

Dopo il crollo dell’URSS, i paesi dell’Asia centrale confinanti con la Cina hanno avuto problemi di confine. I casi più evidenti riguardavano il Kazakistan, con il confine più lungo con la Cina, di 1740 km. Tuttavia, nel 1999, a seguito di negoziati intensi, il processo di delimitazione del confine tra Cina e Kazakistan fu completato. Secondo gli accordi, 407 km² di territorio conteso passarono alla Cina, mentre 537 km² rimasero al Kazakistan.

Anche il confine tra Cina e Kirghizistan fu definitivamente delimitato nel 1999. Secondo due accordi, il Kirghizistan cedette alla Cina circa 5.000 ettari di terra contesa.

La situazione più complessa riguardava Cina e Tagikistan. La Cina rivendicava tre territori contesi nella regione autonoma del Gorno-Badakhshan, per una superficie totale di oltre 20.000 km². Alla Cina furono concessi, secondo diverse fonti, da mille a millecinquecento km². Finora, però, la RPC non ha insistito per l’adempimento immediato e incondizionato delle sue richieste: il Tagikistan ha già esperienza nella cessione di territori contesi come contropartita per il pagamento di debiti verso la Cina.

Tuttavia, alle rivendicazioni territoriali della Cina verso i paesi dell’Asia centrale è possibile assegnare anche cause storiche più antiche.

Come noto, vaste terre a est della Cina furono un tempo conquistate dai mongoli. Tuttavia, i khan mongoli di allora non erano solo mongoli, ma erano imperatori della dinastia cinese Yuan, da Kublai Khan a Toghon Temür. Così, alcuni secoli fa, il territorio dell’attuale Asia centrale apparteneva all’impero cinese-mongolo. L’odierno cittadino cinese ne è ben consapevole e di tanto in tanto, in conversazioni private o su forum tematici, non perde occasione per ricordarlo. Ovviamente, il governo cinese non supporta ufficialmente tali discorsi.

Tuttavia, non è strettamente necessario sottrarre terre — possono essere affittate o addirittura acquistate. Recentemente la Cina ha quasi ottenuto questa possibilità.

In Kazakistan ricordano bene come, nel 2016, un’ondata di manifestazioni di massa si diffuse nel paese contro gli emendamenti al Codice fondiario. Tali emendamenti permettevano di affittare a lungo termine e vendere terre agricole, anche a stranieri. I kazaki furono spaventati dalla sola possibilità che territori significativi potessero passare sotto il controllo cinese. Le autorità tuttavia non osarono andare apertamente contro la volontà popolare, dichiararono un moratorio sull’entrata in vigore degli emendamenti e successivamente vietarono addirittura la vendita di terre a stranieri.

Tuttavia, la Cina non attenua la pressione, utilizzando la cosiddetta soft power — espressione entrata in uso grazie al presidente russo Vladimir Putin. È probabile che questa soft power sia ciò che più spaventa l’uomo comune dell’Asia centrale. E con ragione. La soft power agisce in modo invisibile, raggiungendo i propri obiettivi in modo nascosto. Quindi, vale la pena fidarsi della soft power, se non si riesce nemmeno a capire quando questa si trasforma in violenza? In questo senso la soft power non è migliore della forza bruta e forse è addirittura più pericolosa.

Come usare la soft power in Asia centrale e come potrebbe essere impiegata in nuove condizioni nei confronti del resto del mondo? Questo è un argomento che forse merita un discorso a parte.

-

22 Dicembre22.12FotoLa spinta di TokyoIl Giappone investirà circa 20 miliardi di dollari in progetti nei paesi dell’Asia Centrale nell’arco di cinque anni

22 Dicembre22.12FotoLa spinta di TokyoIl Giappone investirà circa 20 miliardi di dollari in progetti nei paesi dell’Asia Centrale nell’arco di cinque anni -

20 Dicembre20.12Saké per sei capiL’avvicinamento delle repubbliche centroasiatiche al Giappone nasconde non pochi rischi

20 Dicembre20.12Saké per sei capiL’avvicinamento delle repubbliche centroasiatiche al Giappone nasconde non pochi rischi -

24 Novembre24.11Ancora colpo di scena sull’acqua siberianaGli scienziati russi rilanciano il progetto di irrigare l’Asia Centrale grazie ai fiumi siberiani

24 Novembre24.11Ancora colpo di scena sull’acqua siberianaGli scienziati russi rilanciano il progetto di irrigare l’Asia Centrale grazie ai fiumi siberiani -

19 Novembre19.11‘Alle grandi potenze non interessano le sfide regionali dell’Asia Centrale’Lo storico kazako Burkitbay Ayagan sul Centro della civiltà islamica dell’Uzbekistan e le sfide più urgenti della regione

19 Novembre19.11‘Alle grandi potenze non interessano le sfide regionali dell’Asia Centrale’Lo storico kazako Burkitbay Ayagan sul Centro della civiltà islamica dell’Uzbekistan e le sfide più urgenti della regione -

22 Ottobre22.10Più antico della «Città Eterna"Cosa ha vissuto Samarcanda nei suoi tremila anni di storia?

22 Ottobre22.10Più antico della «Città Eterna"Cosa ha vissuto Samarcanda nei suoi tremila anni di storia? -

16 Ottobre16.10Un passo indietro verso il MedioevoPerché il Kirghizistan non dovrebbe reintrodurre la pena di morte

16 Ottobre16.10Un passo indietro verso il MedioevoPerché il Kirghizistan non dovrebbe reintrodurre la pena di morte