Nell’ultimo mese, il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev, che in passato ha già avanzato ripetutamente varie iniziative ecologiche e ha persino lanciato a suo tempo la campagna «Taza Kazakhstan» («Kazakistan Pulito»), è tornato per ben due volte – al vertice della SCO e all’assemblea dell’ONU – sul tema dell’attuale stato del Mar Caspio. La preoccupazione del leader kazako non può che essere accolta con favore – soprattutto sullo sfondo della passività generale degli altri Paesi rivieraschi, che sembrano più interessati a sfruttare il potenziale economico di un mare che sta scomparendo piuttosto che a prevenire una catastrofe ecologica di tale portata da far apparire la fine dell’Aral un incidente di livello locale.

Le analogie con l’Aral, in questo caso, sono evidenti anche per un osservatore esterno. Persino il presidente russo Vladimir Putin, per cui le questioni ecologiche, date le attuali priorità geopolitiche, sono chiaramente marginali, alla fine dello scorso anno, intervenendo davanti ai partecipanti del Congresso internazionale dei giovani scienziati, ha dichiarato:

«Non dobbiamo assolutamente permettere col Caspio ciò che è successo all’Aral. Lì c’è solo sale, sono rimaste solo pozzanghere. Non so se possiamo fare qualcosa, anche unendo gli sforzi, perché la natura è un sistema potente. Tuttavia, tutto ciò che dipende da noi, dobbiamo farlo».

È probabile che il presidente russo sia rimasto colpito dalla visita a Baku nell’agosto 2024, dove il presidente azero Ilham Aliyev gli ha dato modo di vedere di persona cosa sta succedendo al Mar Caspio. Secondo Aliyev:

«Dalla finestra della stanza in cui negoziavamo, ho mostrato a Vladimir Vladimirovič le rocce che due anni fa erano ancora sott’acqua e oggi sono già emerse di un metro. E questo si osserva lungo tutta la costa».

Le sfumature di inevitabile fatalità nelle parole di Putin e Aliyev sono certamente inquietanti, ma ancor più inquietante è l’inazione delle autorità di tutti e cinque i Paesi rivieraschi, che finora si limitano a registrare i cambiamenti tragici dello stato del Caspio, mentre la situazione richiede ormai non parole, ma azioni.

Cosa significa il mare

L’importanza del Mar Caspio, un enorme bacino più esteso della Germania e profondo oltre un chilometro, per i Paesi che ne condividono le rive, è difficile da sopravvalutare. Tracciare parallelismi con l’Aral, la cui scomparsa è stata una catastrofe ecologica ma soprattutto di scala regionale, è in questo caso piuttosto complicato. L’Aral, infatti, era sei volte più piccolo e, a differenza del Caspio, non garantiva collegamenti di trasporto e commercio (dal nord al sud e da est a ovest), né era luogo di estrazione di grandi quantità di idrocarburi né corridoio logistico.

Solo sulla rotta «Nord-Sud» il flusso merci sul Caspio negli ultimi tre anni è aumentato da 16,3 a 26,9 milioni di tonnellate. È quasi lo stesso volume di merci che ogni anno viene trasportato per ferrovia tra il Kazakistan e l’Uzbekistan. Si prevede che nel corso di quest’anno il traffico totale dei porti marittimi del Caspio raggiungerà 28-30 milioni di tonnellate, e poi 35-50 milioni verso il 2030. Per confronto, nei migliori anni dell’Aral venivano trasportate circa 250 mila tonnellate di vari carichi.

La città più grande sulle rive del mare ormai scomparso era Aralsk, con alcune decine di migliaia di abitanti; sul Caspio invece ci sono Baku (2,5 milioni di abitanti), Machačkala (670 mila), Sumgait (350 mila), Aktau (270 mila). Poi, Astrachan’ e Atyrau, anche se situate leggermente più a monte rispetto ai fiumi Volga e Ural che sfociano nel Caspio, sono comunque direttamente interessate dal degrado del mare, così che i paesaggi post-apocalittici dell’attuale Aralsk e Muynak, secondo lo scenario più pessimista, potrebbero già presto diventare familiari per milioni di residenti dei Paesi rivieraschi.

Il Mar Caspio è già per lo più circondato da regioni aride e semi-aride, tuttavia lungo le sue coste è ancora possibile osservare una straordinaria varietà di ecosistemi, comprese zone umide e spiagge sabbiose. Le ricchezze naturali del Caspio spaziano dalle immense riserve di petrolio e gas (le riserve accertate di idrocarburi nella piattaforma del Caspio ammontano a circa 12-22 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio) al sale e al pesce. Nonostante la degradazione della fauna caspica, qui si pescano ancora fino a 150 mila tonnellate di pesce all’anno (nell’Aral, fino agli anni Sessanta, le catture annuali non superavano le 50 mila tonnellate). E se il pesce è sempre più raro, la quantità di sale, con l’ulteriore abbassamento del livello del mare, ovviamente continuerà ad aumentare – anche se questa circostanza difficilmente farà piacere a qualcuno.

Le risorse della regione caspica hanno occupato un posto importante nell’economia mondiale per secoli, ma negli ultimi decenni intorno al loro sfruttamento e utilizzo sorgono regolarmente delle controversie che ostacolano in gran parte l’adozione di passi coordinati per salvare il mare: ciascun Paese rivierasco continua a sfruttare le sue risorse ittiche o tratti di piattaforma limitandosi a esprimere «seria preoccupazione» o a inscenare varie manovre diplomatiche a margine dei forum internazionali.

Quantità e qualità

A questo punto, forse, è necessario soffermarsi più in dettaglio su cosa si nasconde dietro la sopra menzionata «degradazione», e contestualmente spiegare perché il presidente del Kazakistan è preoccupato, una posizione allarmistica che, tra l’altro, prima dell’assemblea dell’ONU, è stata sostenuta anche dal presidente azero Aliyev.

La principale fonte di preoccupazione è l’abbassamento del livello del Caspio. In generale, il lago più grande del mondo è caratterizzato da una forte instabilità del livello, e questo ha portato alcuni osservatori ad affrontare la situazione attuale con un eccesso di ottimismo – secondo loro, il livello dell’acqua è già sceso in passato, quindi basta aspettare la fine del ciclo attuale. In questo senso, il riscaldamento globale e l’abbassamento del Caspio sono fenomeni dello stesso ordine. Primo, sono direttamente collegati: le precipitazioni diminuiscono, l’evaporazione aumenta. Secondo, alcuni ci credono, altri no, anche se la fiducia negli scettici di recente è in declino, specie dopo la polemica di Trump sulla «nuova truffa verde».

In realtà, nel periodo storico documentato il Caspio ha mostrato brusche oscillazioni del livello, secolari e anche più brevi, le cui cause sono sempre state complesse e collegate al clima e all’afflusso dei fiumi – soprattutto del Volga. Quest’ultimo fornisce l’80% di tutto l’afflusso fluviale nel Caspio, e il contributo totale dei fiumi garantisce circa l’80% dell’apporto complessivo di acqua al mare (il resto è rappresentato dalle precipitazioni e dall’afflusso sotterraneo).

In diversi momenti, la differenza tra il minimo e il massimo del livello del Caspio poteva superare i 15 metri e, in epoche remote, persino 50 o più metri, specialmente durante le grandi ingressioni marine, come quella del Khvalyn, avvenuta circa 13–18 mila anni fa. Negli ultimi duemila anni, l’ampiezza delle oscillazioni ha superato i 15 metri, e in alcuni periodi la velocità delle variazioni ha raggiunto i 14 centimetri all’anno.

Nel XX secolo i cambiamenti sono stati in media meno bruschi, ma comunque percepibili: entro i 3-4 metri per l’intero secolo. Tuttavia, nel periodo dal 1995 al 2024 il livello dell’acqua è diminuito di 3 metri, e tra il 2021 e il 2022 la velocità del calo ha raggiunto i 30 centimetri all’anno. Secondo gli ultimi dati, il livello del Caspio è sceso a circa -29,5 metri sotto il livello del mare, ossia meno del minimo storico registrato nel 1977 (-29,01 metri).

E qui ci si trova, inevitabilmente, a tornare al Volga, che, come è noto, è regolato da numerose dighe e anch’esso risente a pieno degli effetti del cambiamento climatico. Il suo abbassamento del livello nel 2019 è stato definito dagli esperti una «vera catastrofe ecologica» – si è dovuto introdurre un regime di risparmio dell’acqua su tutta la cascata di centrali idroelettriche. Due anni dopo, il livello dell’acqua nel più grande bacino idrico della regione del Volga – il bacino di Kuybyshev – ha raggiunto una soglia critica. Sembrava che la situazione non potesse peggiorare, ma nel 2023 l’acqua è diminuita ancora.

In molti tratti del fiume la navigazione è stata sospesa: secondo i dati annuali, la portata complessiva della Volga ha raggiunto solo l'80% della norma, il valore più basso negli ultimi 25 anni. Nel 2025, principalmente a causa di un inverno povero di neve, gli abitanti delle regioni situate nel corso superiore della Volga – quelle di Tver, Yaroslavl, Nižnij Novgorod – hanno nuovamente constatato con sorpresa che il loro amato fiume si è ritirato dalle rive di decine di metri, lasciando esposto un fondale parecchio inquinato.

Le cause dell’abbassamento della Volga meriterebbero un approfondimento a parte, ma, in sintesi, non tutto dipende dalle precipitazioni meteorologiche: vi sono anche altri fattori fondamentali che influiscono sul processo come la regolazione idraulica, l’interramento, il disboscamento, l’aumento delle superfici di evaporazione, la diminuzione della velocità della corrente. Per il momento nessuno sembra impegnarsi seriamente a risolvere la situazione, quindi non ci si può aspettare che il fiume possa, improvvisamente, iniziare a trasportare verso il Caspio le stesse quantità d’acqua di una volta. Anche se, intervenendo all’ONU, Ilham Aliyev ha sottolineato proprio la natura antropica dei problemi sorti nel Caspio.

La situazione delle altre vie fluviali del bacino caspico non è migliore di quella della Volga. Della diminuzione delle acque nell’Ural (Zhayyq) gli ambientalisti kazaki si lamentano da tempo, e solo quest’anno, grazie a un inverno nevoso, il livello dell’acqua nel fiume è tornato a salire. Allo stesso tempo, dall’Azerbaigian si segnalano cali nel livello della Kura, mentre in Daghestan si parla di «abbassamento anomalo» del Terek.

Tuttavia, oltre alla quantità, preoccupa anche il peggioramento della qualità dell’acqua nel Caspio, che si ripercuote inevitabilmente sulla biodiversità marina. L’inquinamento da petrolio e rifiuti industriali, sia quelli direttamente provenienti dalle coste sia quelli trasportati dall’intero bacino caspico (una superficie di 3,5 milioni di chilometri quadrati che ospita 120-130 milioni di persone), ha raggiunto proporzioni enormi. Secondo alcune stime, ogni anno finiscono in mare 120 mila tonnellate solo di prodotti petroliferi – cioè duemila vagoni ferroviari. A ciò si aggiungono le acque di scarico industriali e fognarie contenenti fenoli, metalli pesanti (mercurio, cromo, nichel), oltre che fertilizzanti minerali e prodotti chimici tossici. Già quindici anni fa in Iran si stimava che ogni anno nel Caspio finissero 300 tonnellate di cadmio e 34 di piombo, mentre la quantità totale di acque di scarico era valutata in decine di miliardi di metri cubi.

Comprensibilmente, con «additivi alimentari» di questo tipo le condizioni di vita delle specie marine stanno rapidamente peggiorando. Nel Caspio sono rimasti pochissimi storioni, le foche muoiono a migliaia, sono a rischio decine di specie endemiche di pesci e molluschi introvabili altrove. Probabilmente nemmeno la fauna dell’Aral è stata così decimata prima che il lago iniziasse a ridursi di dimensioni. Anche se all’Aral è spettata una buona dose di inquinanti portati dalle acque di Amu Darya e Syr Darya.

Dal punto di vista dei pessimisti

Contrariamente all’opinione diffusa che il tempo delle grandi esplorazioni sia ormai finito, nel 2024 gli scienziati che hanno studiato la parte settentrionale del Caspio hanno improvvisamente scoperto una nuova isola. Per ora emerge appena per 30 centimetri sopra il livello dell’acqua, ma è evidente che col tempo assumerà sempre più «carattere montuoso».

Secondo il professor Andrej Kostjanoy, dottore in matematica e fisica e primo ricercatore presso l’Istituto di Oceanologia dell’Accademia Russa delle Scienze:

«Questo [calo del livello del mare] avviene in modo uniforme in tutta la superficie dell’acqua, ma le manifestazioni più evidenti si notano nelle aree bassofondali caratterizzate da fondali digradanti. Si tratta praticamente di tutte le coste del Nord Caspio – sia nella Federazione Russa che in Kazakistan. Qui il mare si è ritirato di una distanza che va da diversi chilometri a diverse decine di chilometri».

Quindi, i primi a prepararsi dovranno essere gli abitanti delle regioni kazake e russe del Caspio: con l’attuale ritmo di abbassamento, il mare si ritirerà di altre decine di chilometri già entro il 2030. Anche in Azerbaigian, negli ultimi cinque anni sono emersi 400 chilometri di fondale marino.

Nella zona di Aktau, secondo alcune fonti mediatiche kazake, dal 2006 il mare si è ritirato rispetto ai confini originari di ben 18 chilometri. Un altro esempio emblematico della degradazione del Caspio si trova sulla sponda russa. O meglio, si trovava. La città di Laganj è stata fondata nella seconda metà dell’Ottocento su un’isola, circondata su tutti i lati dalle acque caspiche – oggi, questa località, un tempo famosa per i suoi pescatori, si trova ormai a una decina di chilometri dalla linea di costa. L’ex fabbrica di lavorazione del pesce è stata convertita in impianto per la carne, l’ex porto è pieno di relitti arrugginiti, mentre il faro è ormai una rovina.

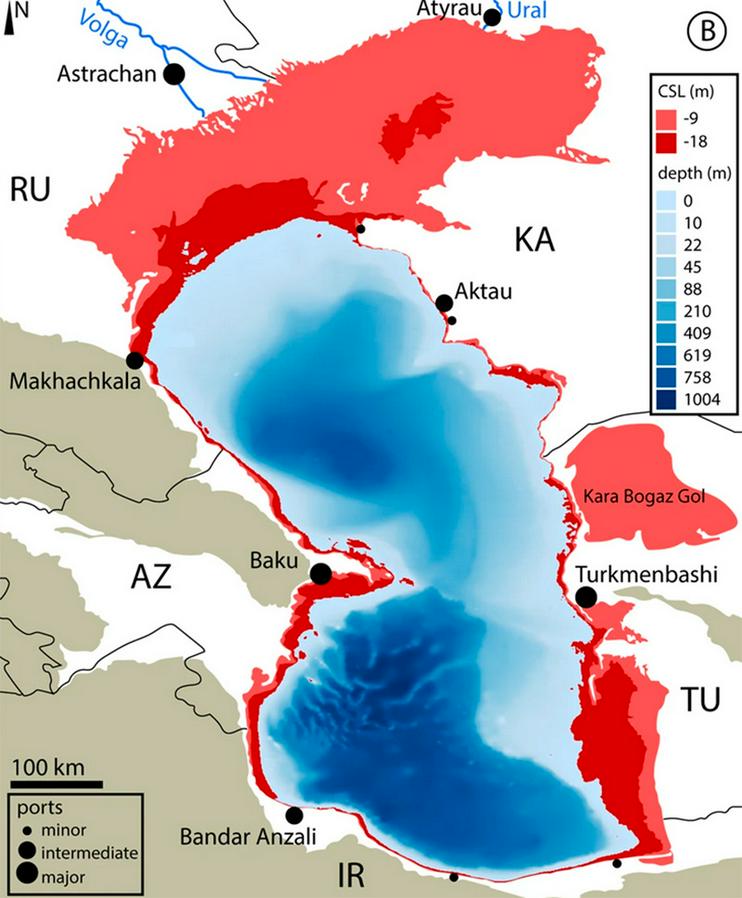

Intanto, in prospettiva, gli scienziati dipingono il quadro di una catastrofe su larga scala: secondo le loro stime, entro la fine di questo secolo il livello del Caspio potrebbe diminuire di 9-18 metri, portando a una riduzione della superficie del mare di un terzo. Emergeranno le piattaforme settentrionale e turkmena, le zone costiere nella parte centrale e meridionale del Caspio, mentre la baia di Kara-Bogaz-Gol sulla costa orientale si asciugherà completamente. La Volga, l’Ural e altri fiumi dovranno farsi strada attraverso quello che era il fondo, ormai diventato deserto, fino ai residui del mare – estremamente salato e stracolmo di scarti dell’attività umana.

Previsione sul tasso di prosciugamento del Mar Caspio entro la fine del XXI secolo. Foto: nature.com

Previsione sul tasso di prosciugamento del Mar Caspio entro la fine del XXI secolo. Foto: nature.com

Vivere sulla riva di un bacino di questo tipo non sarà molto confortevole — almeno sulla riva del Grande (Sud) Aral non sono poi tanti quelli che desiderano trasferirsi. Non c’è da stupirsi: nella zona del disastro ecologico il numero di casi di tumori, malattie degli organi respiratori, del sistema nervoso e digerente, oltre che di anomalie congenite nei bambini, è aumentato di molte volte rispetto alle altre regioni dell’Uzbekistan e del Kazakhstan.

Se si avverassero gli scenari descritti dagli scienziati, sul Caspio — ovviamente — non rimarranno né ghiaccio né foche, e tra i pesci sopravvivranno solo quelli che sapranno adattarsi a vivere in acque più mineralizzate. Inoltre è inquietante anche solo immaginare quali nuvole di sabbia saranno sollevate dal vento dalla superficie terrestre e poi sparse per migliaia di chilometri in tutta l’Eurasia.

Contemporaneamente, alla diminuzione delle risorse ittiche e al peggioramento delle condizioni di vita sulle rive del Caspio, l’abbassamento delle acque, però, aprirà nuove opportunità per gli estrattori di petrolio: estrarre (ma non trasportare) «oro nero» dal fondo emerso sarà molto più semplice. Tuttavia la crisi generale della regione caspica potrebbe facilmente provocare nuove dispute tra vicini — soprattutto se qualcuno insistesse nel rivedere i confini delle acque territoriali e interne, delle zone di pesca e dei settori nazionali di fondo marino.

Malgrado tutto ciò, c’è anche chi guarda al futuro con ottimismo e continua a sostenere il carattere ciclico dei cambiamenti in atto nel bacino caspico, benché il numero degli irriducibili si riduca sempre di più. Ad esempio, l’ex ministro dell’Ambiente russo, lo scienziato idrologo Viktor Danilov-Danilyan, ha persino ingaggiato una discussione a distanza con il presidente azero:

«Ilham Aliyev, intervenendo all’ONU sulle presunte cause antropiche dell’abbassamento del Caspio, ha cercato di distribuire la responsabilità e la colpa per il peggioramento ambientale tra tutti i Paesi costieri, anche se proprio Baku dà un contributo enorme all’inquinamento del mare… In realtà, il livello delle acque del Caspio dipende almeno per l'80% dalla portata della Volga, che a sua volta rappresenta un processo ciclico. Cambia da parecchi millenni per ragioni sconosciute agli scienziati e quasi non è collegato ai fattori antropici… I cambiamenti climatici non sono la causa di questa ciclicità, anche se, ovviamente, possono aggravare la situazione».

Danilov-Danilyan è convinto che i periodi tra i valori di punta della portata della Volga siano compresi tra 40 e 60 anni, dunque già fra il 2040 e il 2050 la situazione del Caspio potrebbe cambiare completamente e il livello dell’acqua tornare a crescere. A meno che — ovviamente — le attività umane e i cambiamenti climatici da esse causati non facciano sprofondare il ciclo in una nuova fase critica. O non lo abbiano già fatto.

Cosa fare?

«Il Mar Caspio sta rapidamente regredendo. Non è più soltanto un problema regionale, è un allarme globale», ha dichiarato, intervenendo all'ONU Kassỳm-Jomart Tokaev. «Per questo chiediamo misure urgenti per la salvaguardia delle risorse idriche del Caspio insieme ai nostri partner regionali e a tutta la comunità internazionale».

Sorge spontanea la domanda: quali potrebbero essere queste misure? E non è già troppo tardi per fare qualcosa? Più semplice rispondere subito al secondo quesito — no, non è troppo tardi. E anche se avessero ragione quelli che seguono il pensiero di Danilov-Danilyan e ritengono che «anche stavolta passerà», è evidente che il mare è gravemente malato. L’uomo deve comunque impegnarsi subito a risanarlo ma anche prepararsi all’eventualità che la «medicina» non basti.

La risposta alla prima domanda dovrà arrivare dagli stessi Paesi rivieraschi, ma solo coordinando gli sforzi e agendo di comune accordo. Meglio ancora: sotto un controllo internazionale. Per ora, ciascuno di essi porta avanti proprie iniziative ambientali, che, a dire il vero, non suscitano particolare fiducia.

Naturalmente, sarebbe assurdo aspettarsi che la Russia faccia saltare le sue dighe e lasci scorrere liberamente le acque della Volga verso sud: una simile mossa risolverebbe ben poco i problemi del Caspio, ma potrebbe invece provocare una catastrofe ambientale su vasta scala con enormi danni a lungo termine per la natura, l’economia e la popolazione della regione del Volga.

Invece i Paesi caspici potrebbero:

▪️ esercitare un controllo rigoroso sull’estrazione e la regolazione delle acque dai fiumi che alimentano il mare;

▪️ ampliare i confini delle zone di salvaguardia idrica nelle aree costiere;

▪️ adottare ovunque tecnologie avanzate per la depurazione delle acque reflue domestiche e industriali;

▪️ organizzare un monitoraggio costante del livello e della qualità dell’acqua;

▪️ introdurre standard ambientali internazionali obbligatori per il settore petrolifero e del gas;

▪️ avviare più attivamente progetti per il recupero degli ecosistemi, e infine —

▪️ introdurre sanzioni enormi per chi viola le norme ambientali. E sarebbe bene che tali norme fossero rese il più rigorose possibile da tutti i Paesi caspici in modo coordinato.

Parallelamente, sarebbe utile coinvolgere i massimi specialisti mondiali del settore, al fine di individuare le cause del degrado ambientale del Caspio, monitorare le condizioni dell’ecosistema marino ed elaborare raccomandazioni per il suo recupero. E, ovviamente, — insegnare, insegnare e ancora insegnare alla popolazione della regione le basi dell’educazione ambientale.

Per ora, però, la lotta contro l’abbassamento e l’inquinamento del mare si gioca principalmente con molti eventi «da salotto» e protocolli approvati al loro termine — ma, come mostra l’andamento dello stato del mare, tutto questo al Caspio non giova. In prospettiva di lungo termine, persino le iniziative private minime, come la raccolta dei rifiuti lungo la riva, l’installazione di rubinetti a risparmio idrico o l’irrigazione degli orti solo la sera (quando l’evaporazione è minima) sembrano più efficaci dell’attuale politica pubblica nei confronti, per inciso, del mare più antico del nostro pianeta. Omero lo chiamava «lo stagno da cui ogni mattina sorge il sole». Speriamo che non si trasformi davvero in uno stagno.

-

22 Dicembre22.12FotoLa spinta di TokyoIl Giappone investirà circa 20 miliardi di dollari in progetti nei paesi dell’Asia Centrale nell’arco di cinque anni

22 Dicembre22.12FotoLa spinta di TokyoIl Giappone investirà circa 20 miliardi di dollari in progetti nei paesi dell’Asia Centrale nell’arco di cinque anni -

20 Dicembre20.12Saké per sei capiL’avvicinamento delle repubbliche centroasiatiche al Giappone nasconde non pochi rischi

20 Dicembre20.12Saké per sei capiL’avvicinamento delle repubbliche centroasiatiche al Giappone nasconde non pochi rischi -

24 Novembre24.11Ancora colpo di scena sull’acqua siberianaGli scienziati russi rilanciano il progetto di irrigare l’Asia Centrale grazie ai fiumi siberiani

24 Novembre24.11Ancora colpo di scena sull’acqua siberianaGli scienziati russi rilanciano il progetto di irrigare l’Asia Centrale grazie ai fiumi siberiani -

19 Novembre19.11‘Alle grandi potenze non interessano le sfide regionali dell’Asia Centrale’Lo storico kazako Burkitbay Ayagan sul Centro della civiltà islamica dell’Uzbekistan e le sfide più urgenti della regione

19 Novembre19.11‘Alle grandi potenze non interessano le sfide regionali dell’Asia Centrale’Lo storico kazako Burkitbay Ayagan sul Centro della civiltà islamica dell’Uzbekistan e le sfide più urgenti della regione -

06 Settembre06.09Vendita delle risorse naturali o investimenti nel futuro?L’ingresso in ERMA rafforza le posizioni dell’Uzbekistan e cambia gli equilibri nel mercato dei minerali critici

06 Settembre06.09Vendita delle risorse naturali o investimenti nel futuro?L’ingresso in ERMA rafforza le posizioni dell’Uzbekistan e cambia gli equilibri nel mercato dei minerali critici -

06 Settembre06.09Da resort a cinque stelle ai campi tende: l’Asia Centrale punta forte sul turismoQuali sono i vantaggi dei paesi della zona nella gara per attrarre i turisti?

06 Settembre06.09Da resort a cinque stelle ai campi tende: l’Asia Centrale punta forte sul turismoQuali sono i vantaggi dei paesi della zona nella gara per attrarre i turisti?